六角ナット

色々な種類があるナットの中で、最も使用されているのは、六角ナット(JIS B 1181:2014)ではないでしょうか。

六角ナットの規格はISO規格を基に、作成されたJIS B 1181:2014がありますが、その中に、JIS本体規格(新JIS)と附属書(旧JIS)が掲載されています。二つの規格が残っている理由としては、1960年代から六角ナットのJIS規格を国際的な基準であるISO規格に統合することが進められてきましたが、様々な理由で、新JISと旧JISそれぞれの規格を基にして製造されたナットが、現在でも残っているためです。

今回は旧JISである附属書JAと附属書JBについて説明していきたいと思います。

形状

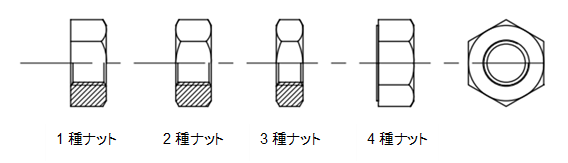

六角ナットの形状については、附属書JAには、次の4種類の形状の記載があります。

・1種ナット…ナットの高さが呼び径の約8割であり、片面に面取りがある。一般的に六角ナットといえば、このナットです。

・2種ナット…ナットの高さが呼び径の約8割であり、両面に面取りがあります。

・3種ナット…ナット高さが呼び径の約6割であり、両面に面取りがあります。

・4種ナット…ナット高さが呼び径の約8割であり、片面に面取りがある。また、段付きで座面がある。あまり流通はしていません。

図1 各種ナット形状について

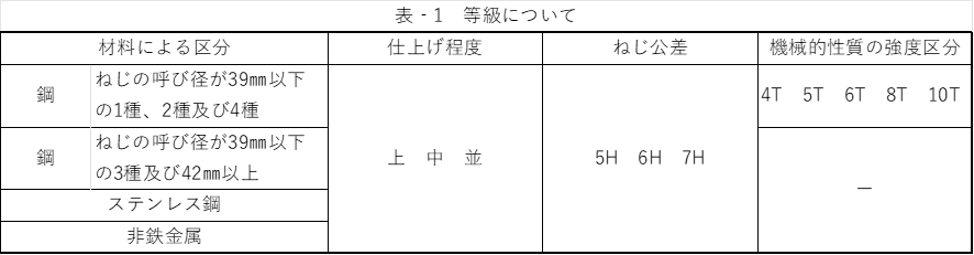

ナットの等級

六角ナットの等級については、製品の材料によって区分し、表‐1に示す仕上げ程度、ねじの公差域クラス及び機械的性質の強度区分を組み合わせたものとされています。

・仕上げ程度の分類

上…上面及び座面の表面粗さがRz25に適合するもの

中…座面の(2種及び3種は上面を含む。)表面粗さがRz25に適合するもの。

並…表面粗さは特に規定しないもの。

表面粗さはJIS B 0601によります。

・ねじの公差

5H…公差が小さく、精密さを要する箇所に用いる。

6H…5Hより公差が大きく、特に指定が無い場合に用いる。

7H…6Hより公差が大きい。

基準寸法はJIS B 0205‐4、公差域はJIS B 0209‐1によります。

・機械的性質の強度区分

数字は引張強さまたは、材質を示します。Tは、Tensile strength(引張強さ)の頭文字です。

鋼の3種ナットの機械的性質は、受渡当事者間の協定によるとされていますが、特に支障がない限り、JIS B 1052-2又はJIS B 1052-6の低ナットの強度区分を適用するとされています。ステンレス製と非鉄金属の機械的性質は受渡当事者間の協定によるとされています。

機械的性質とその試験と検査については、附属書JBで説明したいと思います。

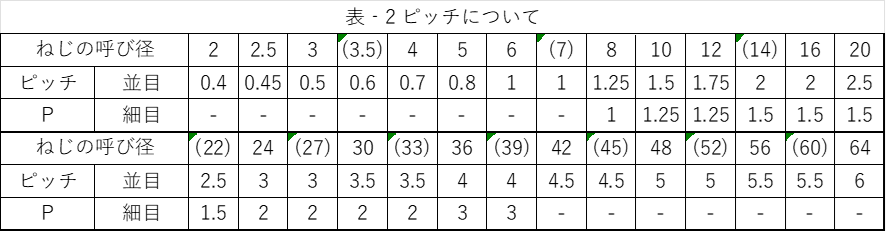

ピッチ

六角ナットのピッチは、表‐2の通りです。括弧を付けたものは、なるべく使用しないとされています。

細目ねじのピッチで表以外のものを必要とする場合は、JIS B 0205のピッチを使用することができるとされています。

仕上げ程度による形状と寸法

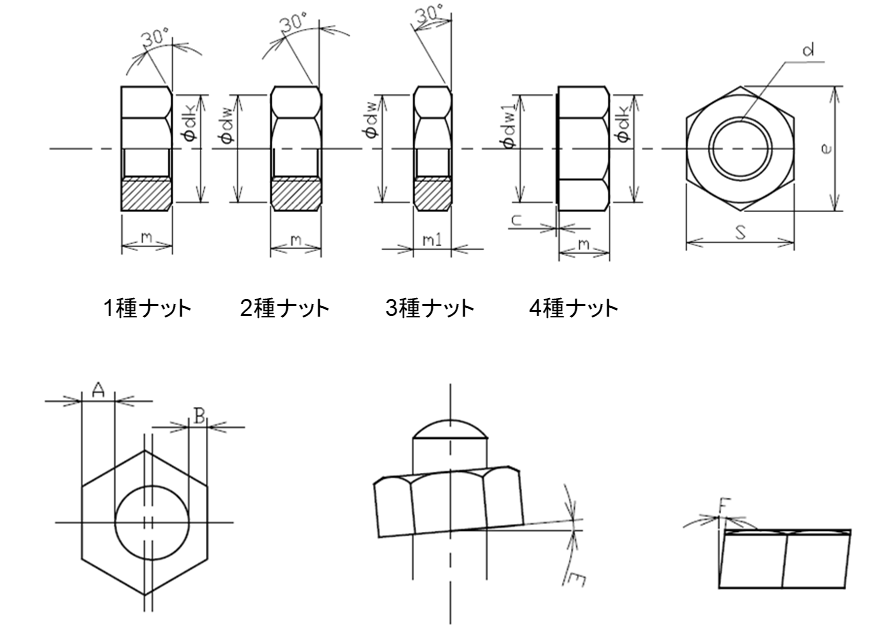

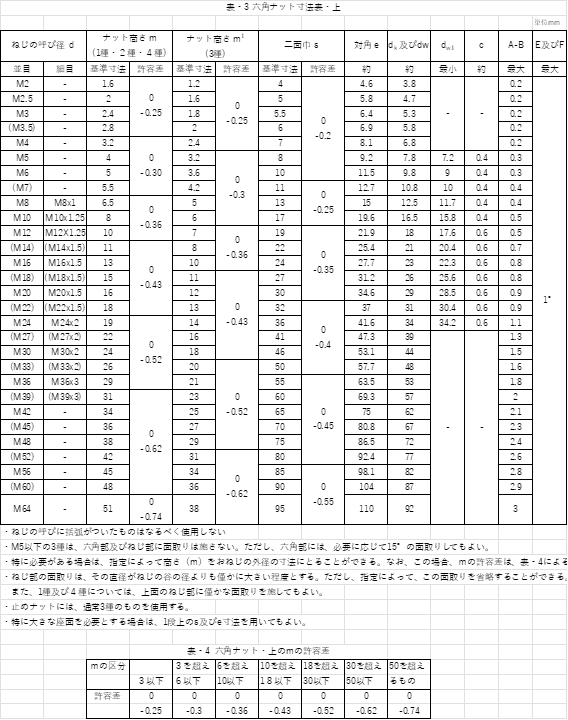

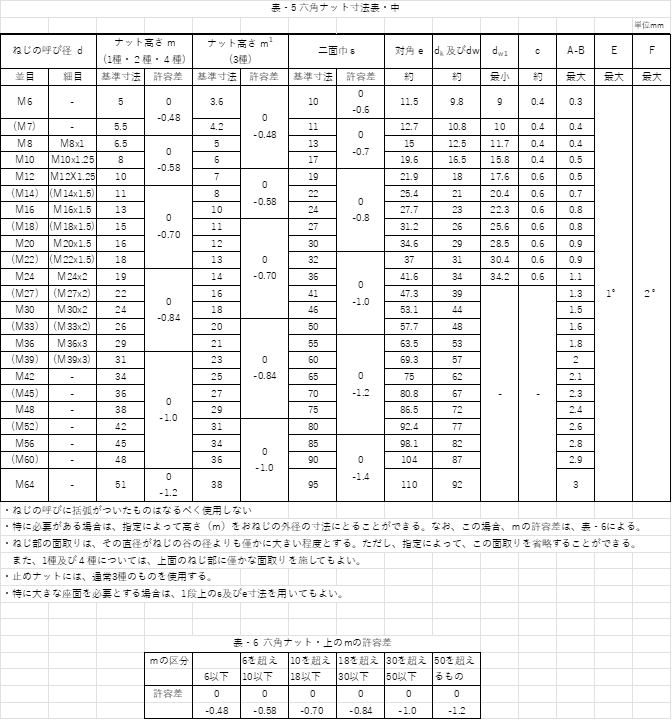

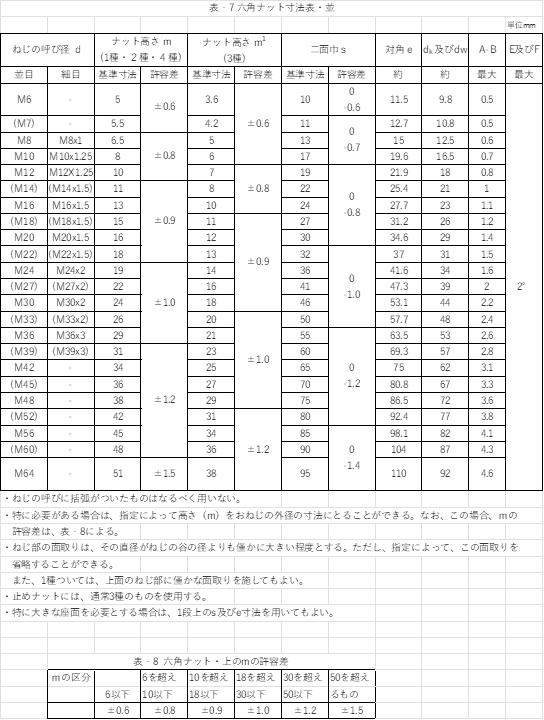

仕上げ程度によるナットの形状と寸法には、表‐3~8に、各種形状については図‐2に示します。

仕上げ程度は、上、中、並があります。

図2 各種形状

附属書JB

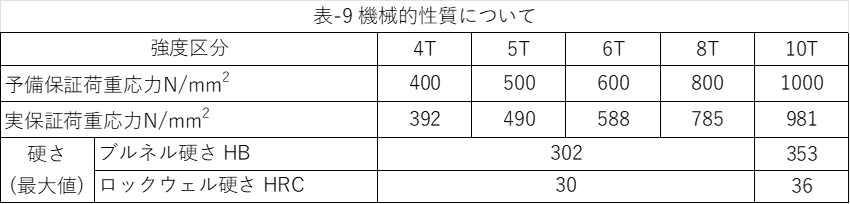

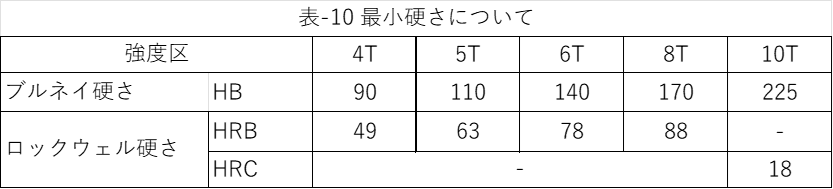

この附属書は、強度区分4T~10Tのナット(並目ねじ及び細目ねじ)の機械的性質とその試験、検査及び表示について規定されています。各強度区分の機械的性質を表‐9に示します。また、最小硬さを表-10に示します。

機械的性質の試験

・保証荷重試験

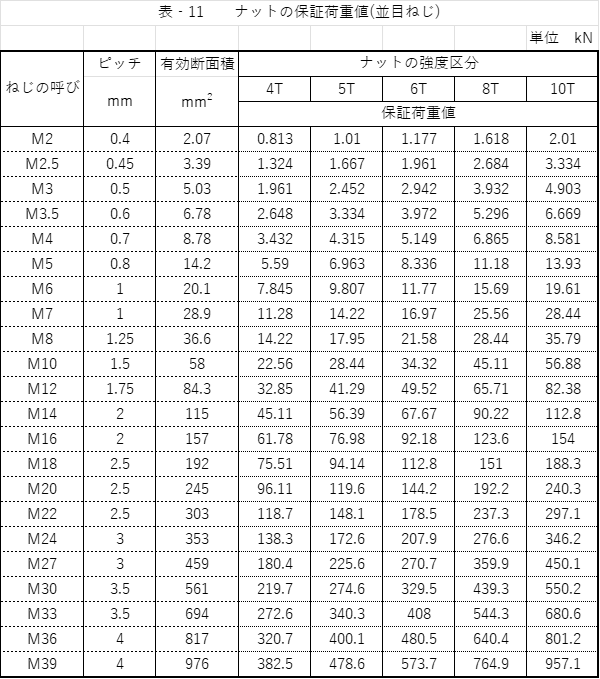

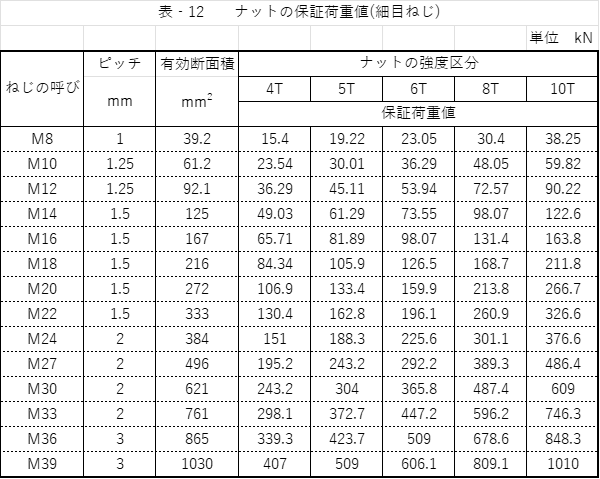

保証荷重試験は、JIS B 1052-2又は、JIS B 1052-6の保証荷重試験によります。並目ねじナットは表‐11の保証荷重値に、細目ねじナットは表‐12の保証荷重値に適合しなければならない。

・硬さ試験

硬さ試験は、JIS Z 2243、JIS Z 2245又は、これに準じた試験方法によって行い、ナット座面の硬さを調べます。測定箇所については、受渡当事者間によって、上面又は、側面にしてもよいとされています。

検査・強度区分の表示について

検査・強度区部の表示については、基本的には受渡当事者間で、決めることになっています。

機械的性質を検査する場合は、保証荷重試験と硬さ試験を実施します。

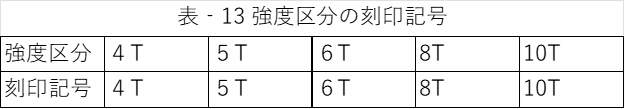

強度区分及び製造業者識別の表示

ナットに対する強度区分の表示は、受渡当事者間の協定によります。なお、強度区分を表示する場合は、特に支障がない限り表‐13の刻印記号にするとされています。